生成AIを活用して顧客理解から新たな価値を創造するためのポイント|Synergy!20周年カンファレンスレポート2

2025年6月25日から26日にかけて、シナジーマーケティング(以下、当社)は、マーケターの課題解決に徹底的に向き合うカンファレンス「Marketing Solution Days〜マーケティング現場が動き出す〜」をオンラインで開催しました。

本カンファレンスでは、マーケターが抱える課題を解決するアプローチを通じて、マーケティング現場を前進させるための実践的な方法を提示することを目的に、2日間で23セッションをご提供。おかげさまで2,700名を超える方々にお申し込みいただき、盛況のうちに終了いたしました。

その中から、行動観察のパイオニアでいらっしゃる株式会社オージス総研の海老原氏と、当社が提供する日常描写型顧客理解システム「DAYS GRAPHY(デイズグラフィ)」のプロダクトオーナーの阪口が登壇したセッション「顧客理解とアイデア発想の有機的なつながりが産む新しい価値づくり〜誰もが実践できるようにするための生成AI活用法〜 」の様子をお届けします!

登壇者

海老原 利恵 氏

株式会社オージス総研

コンサルティングサービス部 新価値創造チーム リーダー

心理学・文化人類学などの人間科学をベースに持ち、メーカーでマーケティング、新商品/サービス、新事業企画を経験したのち、現職。エスノグラフィックリサーチからビジネスデザインまで、クライアント企業さまの価値創造を一貫して「共創スタイル」にてファシリテート。価値創造につながる組織開発、人材育成にも携わり、イノベーション創発に関わる領域を越境的かつ、統合的に取り組む。

阪口 奨

シナジーマーケティング株式会社

クラウド事業部 サービスデザインG マネージャー

2008年にフィールドセールスとして入社。デジタルコミュニケーションの設計やCRMの企画提案歴は15年以上。集客〜引き上げ〜リピーター育成までの一連の領域において100社以上の企業とプロジェクトをご一緒し、西日本の統括を務める。一貫して「顧客理解」を大切にしてきた中で、その効果を多くの企業が感じられるようにしたいと思い、2022年から新サービスの構想をはじめる。現在は顧客理解を突き詰めるためのリサーチャーとして、生成AIを活用した新サービスのプロダクトマネジメントに従事。

※部署名・役職は取材当時(2025年5月)のものです

本セッションのポイント

- 顧客理解を深めるためには「顧客に直接答えを聞くのではなく、行動の事実とその際の状況、思考や感情を重視する」。

- 「感情(気持ち)の揺らぎ」を読み解くことが、顧客理解を深め、新しいアイデアを想起させるポイント。

- 生成AIの実践的活用には「リアルで豊かなデータ生成と、そのデータを読み解く力」が不可欠。

市場が飽和し、顧客ニーズが多様化する現代において、顧客理解の重要性はこれまで以上に高まっています。しかし、多くの企業が「顧客理解の深化」に課題を感じているのが現状ではないでしょうか。実際に、当社が2024年7月に実施した「マーケティング責任者への顧客理解に関する意識調査」では、96.3%の企業が「自社の顧客像を正しく理解することが重要」だと回答した一方で、「顧客理解を深める施策が実行できている」と答えた企業はわずか52.4%に留まりました。

このギャップを埋めるべく、本レポートでは、海老原氏と当社阪口の対話を通じて、「顧客理解の深化に必要なノウハウ」と、それによって「顧客理解とアイデア発想をつなげ、新たな価値を創り出すためのヒント」をご紹介します。

顧客調査の落とし穴とは? アンケートでは見えてこない”本当の”ニーズ

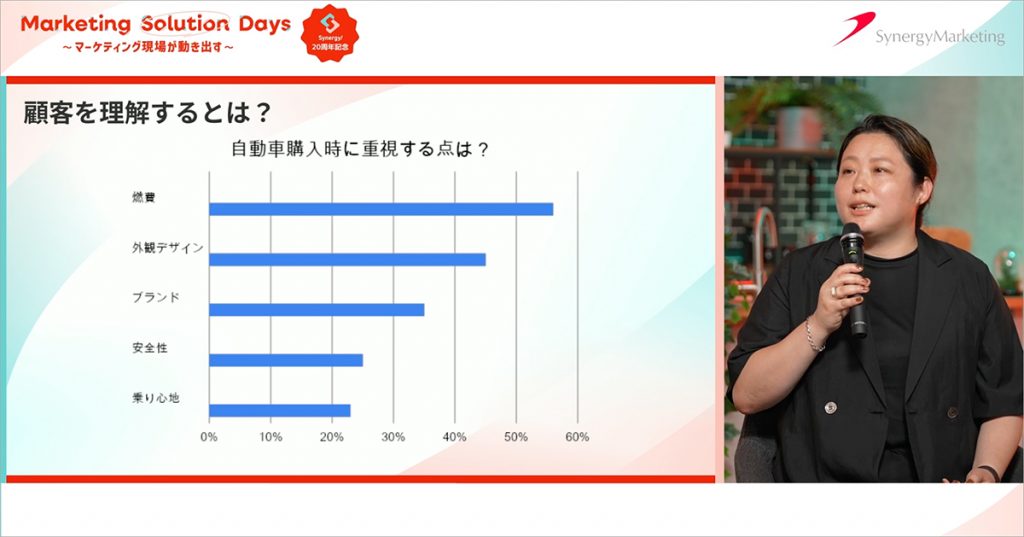

セッション冒頭、海老原氏は「商品購入時に重視する点」に関するアンケート調査の一部を提示し、多くの企業が実施しているアンケート調査の限界について言及されました。

海老原氏は、「顧客に答えを教えてもらおうとするアンケートは、ざっくりとしたニーズの全体感を把握するには有効な手段だが、背景情報のない表面的な回答になってしまうため、新しい商品開発のアイデア創出や潜在的なニーズの掘り起こしにはつながりにくい」と指摘。続いて、「かつてメーカーに勤務していた際に大規模調査を実施し、その結果を報告したことがあるが、そこから議論にはつながらず、『本当に価値のある調査』とはなにかと悩んだ」とご自身の経験を交えながら、「表面的な調査だけでは、企業側が本当に知るべき情報を得ることが難しい」と語られました。

阪口は、「顧客側が答えを持っており、それを顧客調査で聞き出すことが商品開発部門の役割と考える方もいる。顧客理解を深めるためには、具体的にどのような調査をするべきか」と問いかけました。

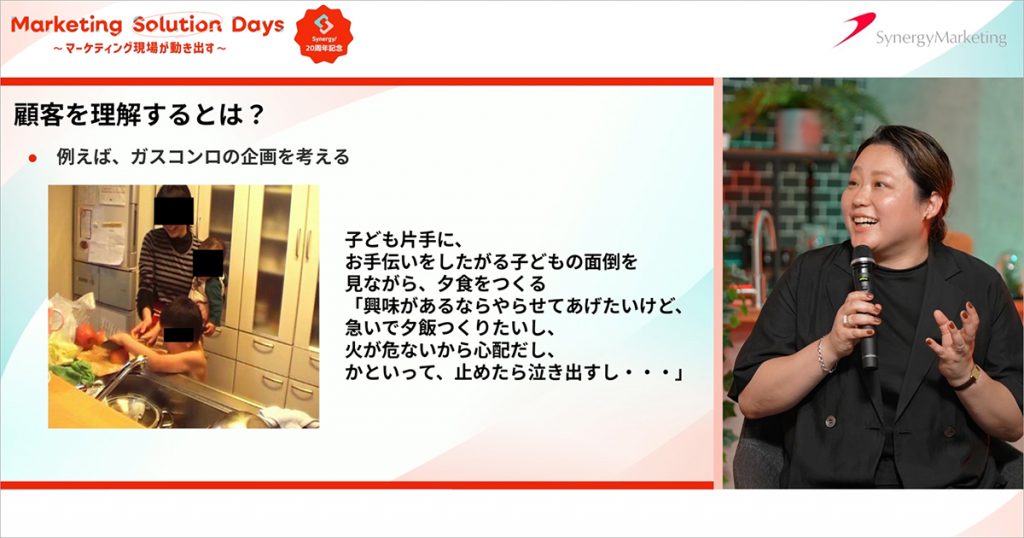

これに対し海老原氏は、「顧客に直接答えを聞くのではなく、『行動としての事実(誰から見てもわかること)と行動を起こした際の状況や思考、感情を知ること』が重要。極端に言うと、顧客の声を聞くことと顧客理解はイコールではない」と回答。例として、実際にあったガスコンロの商品企画プロジェクトを挙げ、どのように顧客理解を深めていったのか解説されました。

■ガスコンロの商品企画における実際の顧客理解深化フロー

- ガスコンロを使うときの状況(シチュエーション)を調査すべく、実際に顧客の自宅に訪問。

- 顧客が置かれた状況を観察し、ありのままを叙述する。

- 顧客の感情の揺れが感じられる部分に着目する。

- 顧客が置かれた状況の、何をどう変えれば、顧客がより幸せになれるかを検討する。

海老原氏によると、叙述とは、得られた情報を図や表に端的にまとめるのではなく、文章が長くなっても構わないので、顧客が置かれた状況を解像度高く、詳細に言語化することを指すのだそう。

阪口は、「ビジネスシーンでは端的に情報をまとめることを要求されがちだが、そうすると背景情報が消えてしまいがち。背景情報こそ顧客理解の深化に必要な要素なので、叙述の重要性は高い」と同意を示しました。続いて、「通常、叙述するにはスキルが必要だが、生成AIを活用することで誰でも簡単に実施することができる」と語り、そのポイントについて海老原氏に解説を求めました。

誰でもカンタンに顧客理解を深められる「生成AI活用術」

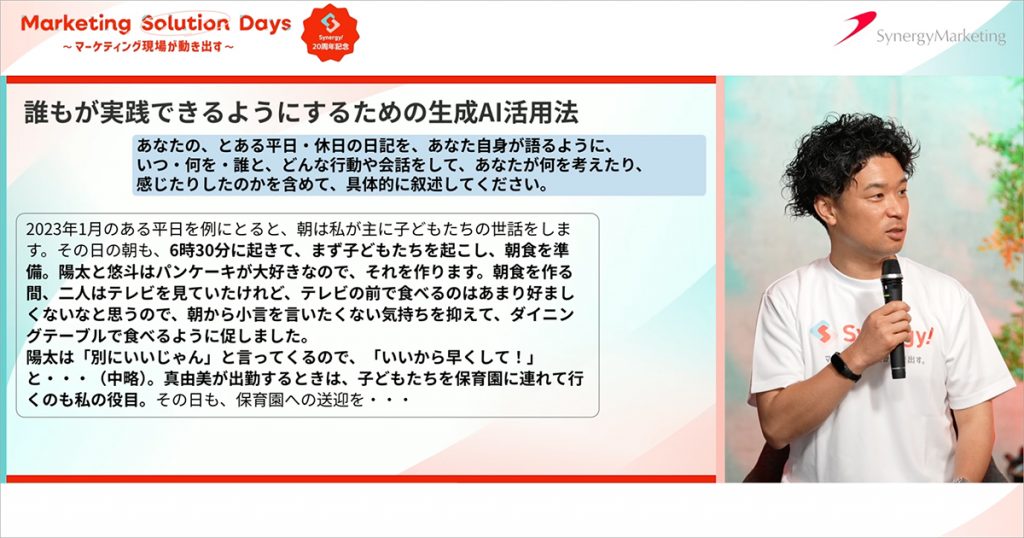

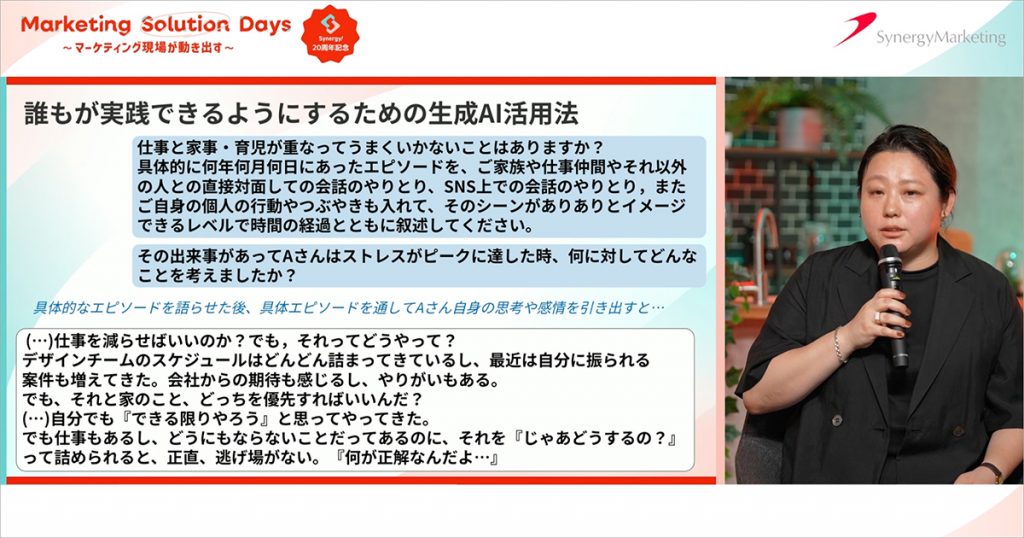

海老原氏は、「顧客理解の深化に生成AIを活用するポイントとして、生成AIに指示を出す際も人間にヒアリングするときと同様に、『直接答えを聞かない』『行動の事実と状況、思考や感情を重視する』姿勢が重要。回答の引き出し方を工夫する必要がある」と語り、具体的な生成AIへの入力例を示しながら解説されました。

また、「顧客の課題感を知りたいときも、『何に困っているのか』を直接聞かないことがポイント」と述べ、具体的な入力例を示されました。

阪口は、生成AIを活用する人の多くが直截な質問をしがちであると指摘し、「日常の中での人間の思考は答えに向かって真っすぐに進むことはない。答えに向かう途中の背景情報に、顧客理解深化の大きなヒントが潜んでいる」と、生成AIから得られる情報の読み解き方について意見を述べました。海老原氏も同意し、「生成AI時代は、今までよりも『情報を読み解く能力』にフォーカスされていく」と語られました。

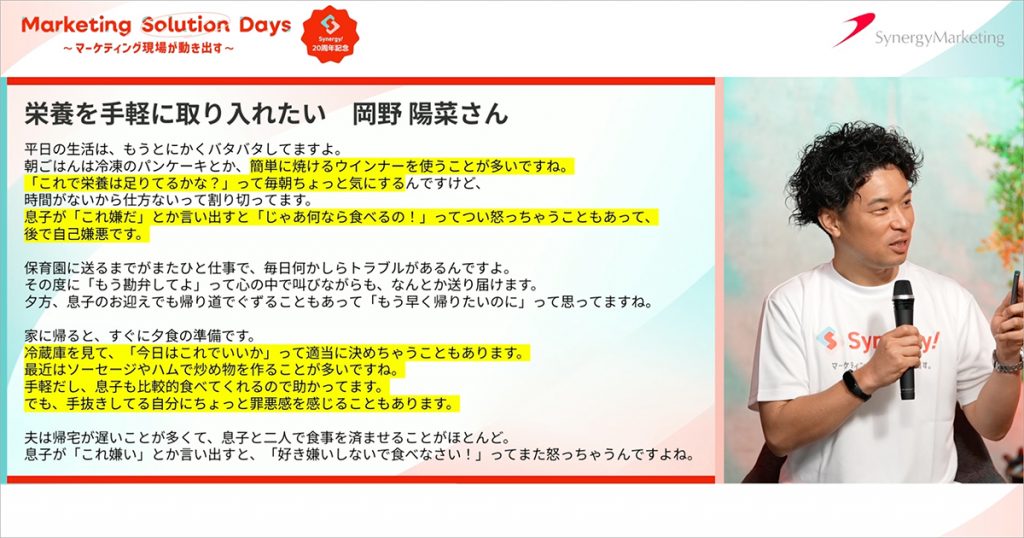

続いて、阪口は「私たちが提供する『DAYS GRAPHY』でも背景情報にあたる”生活感”を重視している。世の中の流れとして、業務効率化・合理化を実現するツールが多く開発されがちだが、私たちはあえて非合理的なアプローチを大切にしている。ターゲットの生活感をいかにリアルに出力(叙述)させるかにこだわっている」と説明。実際にとある食品メーカー様でDAYS GRAPHYを活用して顧客理解を深めた例を示し、海老原氏にリサーチャーの目線でどのような点に注意して情報を読み解くべきか意見を求めました。

海老原氏は、以下のようにポイントを解説。

「1つ目のポイントは、タイトルではなく本文の叙述に注目すること。タイトルだけに着目すると『完全栄養食が欲しい』というように直截な解釈になってしまう。2つ目は、『顧客のニーズが直接見える部分』『顧客のペインへの言及がある部分』を探すのではなく、『顧客の感情の揺れが見られる部分』を探すこと。具体的には、上図の『栄養は足りているかな?』『罪悪感を感じる』といった点に着目する。感情の揺れが見られる叙述は、商品・サービス開発のアイデアを考える際に不可欠な『顧客が幸せになるためには、何が変わるべきか』を考えるうえで重要なヒントになる」

海老原氏の解説を受けて、阪口は「世の中にはさまざまな顧客理解の方法論があふれているが、情報を綺麗にまとめることが正しいとされている傾向にある。冒頭で紹介した自動車の購買アンケートがまさにそれを表している。しかし、この方法では背景情報が欠落しやすく、『感情の揺れ』を読み取ることが難しい。顧客理解の深化およびそれをアイデア発想に活かすためには、生活感が感じられる叙述が不可欠。生成AIはそういった点でも大変効果的」とまとめました。

■顧客理解を新しいアイデアの発想に繋げるための重要なポイント

- ユーザーに答えを求めない(答えを直接聞かない)。

- 行動の事実とその状況(その時の思考や感情)の叙述を通して、何が変われば顧客が幸せになるか考える。

- 直接的なニーズやペインではなく、「感情の揺れ」に着目する。

特に2つ目のポイントについて、海老原氏は「先入観なく情報を捉えて読み解き、それをアイデアとして表現していくことが一つのハードルになる」と述べ、株式会社オージス総研様がまさにその支援を行っていることに触れられました。

また、生成AIを活用するうえでよく聞かれる、「実観察(リアルでの顧客調査)の結果と生成AIで出力された結果を比べた際に、生成AIの結果の信頼性が低いのではないか」という疑問について、海老原氏は次のように回答されました。

「生成AIで出力されたデータはリアルな現場で調査し得られた事実ではないため、信頼性に疑問があるとの意見は理解できる」と率直な見解を示されました。続けて、「生成AIは結論を導き出すためではなく、リアルな顧客調査を実施する前の仮説を検討する段階で活用すると効果的」と述べ、「生成AIを活用することで、顧客調査前の仮説出しの工程を大幅に簡略化し、結果としてPDCAサイクルを素早く回すことが可能になる」と、その有効性を強調しました。

顧客理解深化の課題解決に向けた2社の取り組み

セッションの締めくくりに、顧客理解深化の課題解決に向けた各社の取り組みをご紹介しました。海老原氏は、「BtoCだけでなくBtoBにおいても『行動観察』が効果的であり、生成AIリサーチを活用した顧客理解の深化を世に広めていきたい」と語られました。株式会社オージス総研様は、行動観察ノウハウを活用した新商品やサービス、ビジネス創出のご支援はもちろん、そのプロセスの内製化支援も提供されています。

一方、阪口からは、比較的ライトかつ低予算で、まずは自社のなかで顧客理解を深めたいといった企業様に活用いただける「DAYS GRAPHY」をご紹介しました。同ツールは、企業様が保有している口コミや商品レビューをツールにアップロードするだけで、人物像が自動生成され、生活感のある叙述が可能。加えて、生成された人物像とチャットを通して自由に対話できるため、顧客の生活感をリアルに出力し、感情の揺らぎの把握を容易にします。

最後に、海老原氏は「収集した情報や生成AIで出力した叙述をいかに読み解いていくかが最大のポイントになる」と述べ、株式会社オージス総研様と当社が共同でこれらのスキルを実践的に学べるワークショップを提供していることをお伝えしました。

本セッションでは、従来の顧客調査の限界を認識し、生成AIの活用によって顧客の「行動」「感情の揺れ」に焦点を当てることで、より深い顧客理解とそこから生まれる新しいアイデアによる商品・サービス開発の可能性を探る、示唆に富んだ内容となりました。

本セッションレポートのほかにも、別のセッションに焦点を当てた記事を公開しています。ぜひあわせてご覧ください。

MONJUのクラスタリングと生成AIで挑む 中川政七商店のブランドコミュニケーション戦略 | Synergy! 20周年カンファレンスレポート1

登壇:株式会社中川政七商店

経営企画室兼MONJUプロジェクト MONJUプロジェクトマネージャー 中田 勇樹 氏

株式会社MONJU

Sales & Marketing Director 後迫 彰 氏

同じ失敗を繰り返さないための「思考」と「デジタルマーケティングの定石」 | Synergy! 20周年カンファレンスレポート3

登壇:株式会社WACUL

代表取締役 垣内 勇威 氏

▶︎デジタルマーケティングに関するウェビナーや展示会の情報、サービス資料などのお問い合わせはこちら

(制作/編集:経営推進部 ブランドマネジメントチーム)