シナジーマーケティング(以下、当社)は、2025年6月25日・26日、Synergy! 20周年を記念したカンファレンス「Marketing Solution Days〜マーケティング現場が動き出す〜」をオンラインで開催しました。

本カンファレンスでは、マーケターが抱える課題を解決するアプローチを通じて、マーケティング現場を前進させるための実践的な方法を提示することを目的に、2日間で23セッションをご提供。おかげさまで2,700名を超える方々にお申し込みいただき、盛況のうちに終了いたしました。

その中から当レポートでは、株式会社中川政七商店の中田氏と、株式会社MONJU(当社、中川政七商店、VeBuIn株式会社による合弁会社)の後迫氏によるセッション「『誰に届けるか』が変われば、ブランドの届き方も変わる クラスタリングで挑む認知戦略」のレポートをお届けします。

このセッションのポイント

行動データからお客様をセグメントする「MONJUのクラスタリング」について、中川政七商店での実践と検証結果を交えながら以下のような特長が話されました。

- 購入頻度の少ないお客様にも最適なコミュニケーションの出し分けができる

- 社内でのシンプルな共通言語となり工数も削減できる

- プライバシーの配慮や、仮想人格の作成など、進化を続ける生成AIと相性が良い

- デジタル上での心地よい接客体験が実現できることで、ブランド価値を高めることもできる

登壇者

中田 勇樹 氏

株式会社中川政七商店

経営企画室兼MONJUプロジェクト MONJUプロジェクトマネージャー

後迫 彰 氏

株式会社MONJU

Sales & Marketing Director

※シナジーマーケティングより出向

※部署名・役職はカンファレンス実施時(2025年6月)のものです

中川政七商店のブランド哲学と「接心好感」

中川政七商店は享保元年(1716年)奈良で創業。現在では、日本の工芸に根差した生活雑貨を企画開発し、全国約60店舗と自社ECサイトでの販売を積極的に行っています。「日本の工芸を元気にする!」というビジョンを掲げ、自社の経営再生・ブランディングの知見を活かしたコンサルティングも累計60社に提供しています。

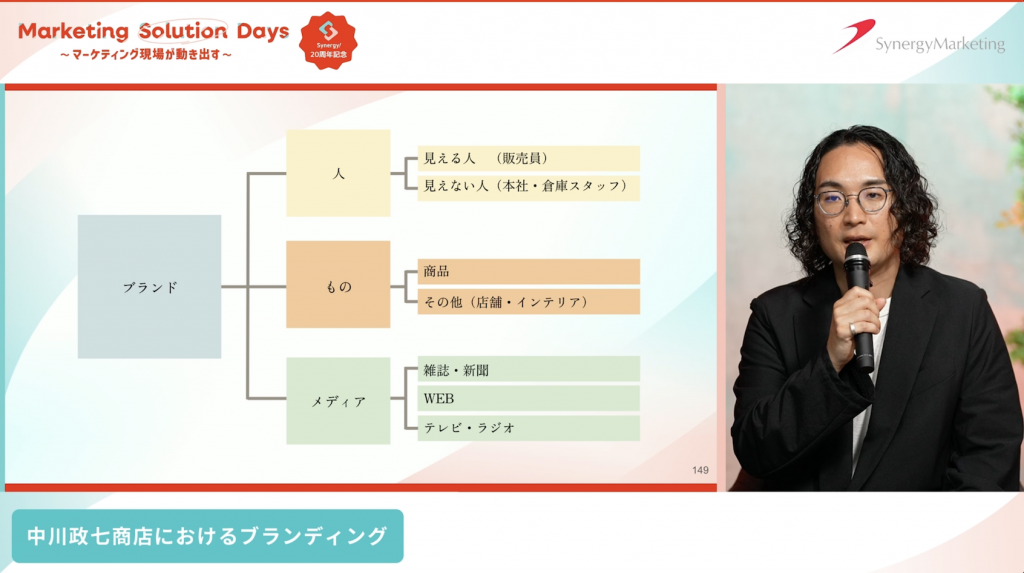

中川政七商店が考えるブランドとは「差別化され、かつ一定の方向性を持ったイメージにより商品・サービス・会社にプラスをもたらすもの」であり、ブランディングとは「店舗スタッフから倉庫スタッフ、商品、店舗、インテリア、メディア、ECサイトに至るまで、すべてのタッチポイントにおいて一貫した情報を提供し、『らしさ』 や 『世界観』 を表現すること」。「ブランドは総力戦である」と中田氏は語ります。

中田氏は入社当初の店舗研修で、「今商品を買っていただかなくてもいい。それよりも、お客様にお店やブランド、販売員を好きになって帰っていただけるようにしてください」と教えられたことに驚きました。これを体現する造語が「接心好感(せっしんこうかん)」です。お客様の心に接し心地よいブランド体験を提供することで、商品、お店、ブランド、会社を好きになってもらうことができれば、その人はいずれまた足を運んでくださる、という考え方です。

2021年に入社した中田氏に課せられたミッションは「この接心好感をデジタル上で実現すること」。このミッション達成のため、中田氏は中川政七商店のDXの枠に収まらない幅広い業務改善を行いながら、MONJUのプロジェクトマネージャーとして「デジタル上の『接心好感』の実現」に取り組んでいます。

株式会社MONJUは、システムとコンサルティングでブランディングを支援するため、2021年に中川政七商店、シナジーマーケティング、VeBuInの3社による合弁会社として設立されました。このセッションでは、MONJUで数多くのブランド小売企業のマーケティング担当者やブランド責任者と対話しているディレクターの後迫氏とともに、MONJUの特長である「クラスタリング」について共有いただきました。

クラスタの活用で、伝えるべき情報を整理し正しく伝える

みなさまの企業・ブランドではお客様をどのようなセグメントで分類していますか?

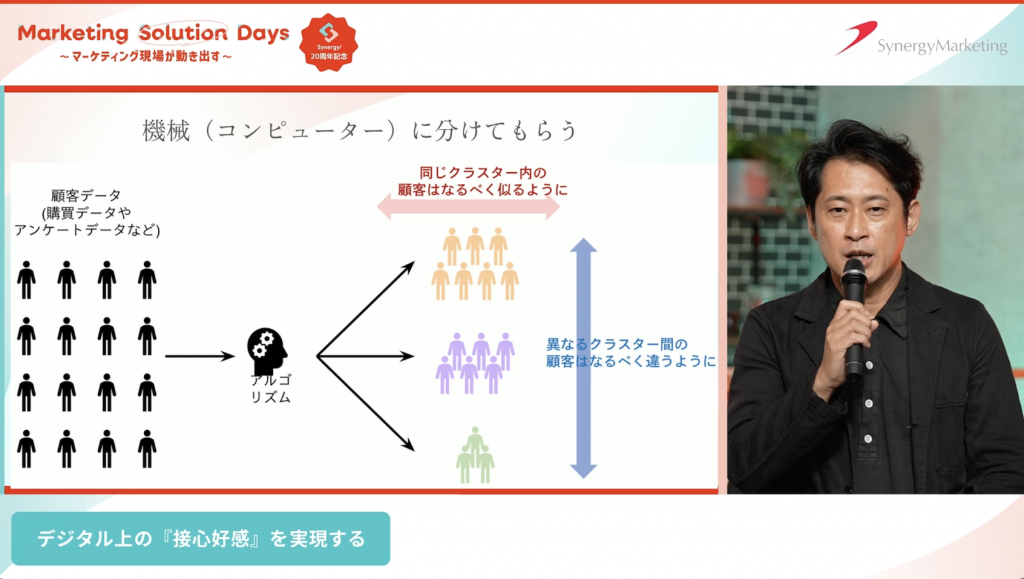

MONJUのクラスタリング機能は、従来の購入金額や購入頻度軸でのセグメント分けとは異なり、膨大なデータから「行動が似ているユーザー」を、ブランドが扱いやすく理解しやすい数の群(クラスタ)に分けるものです。具体的には、システムが商品情報、購買データ、Web閲覧データ、店舗での入力データなどをもとに、お客様を重複なくグループ分けする技術であると、後迫氏は説明しました。

中川政七商店では、常時約4,000点もの商品があるため「商品カテゴリー」を軸にクラスタリングを行っています。お客様のユニークIDと購入した商品カテゴリーをマッピングし、似ている行動パターンを持つ人々を固まりとして抽出して、クラスタを作成しています。

具体的な事例として、「内祝いクラスタの購入頻度ごとの変化」が紹介されました。1回目の購入ではペアカップや日本酒器セットのような内祝いのプレゼント品が目立ちますが、2回目になるとスタイ(赤ちゃん用品)に変化。さらに4〜6回目になるとバスタオルやハンドタオル、最終的には化粧品やシャンプー・トリートメントが購入されるといった傾向が見られました。ここから、「内祝いを贈った相手の家族にお子さんが生まれ、出産祝いを贈る。これが喜ばれたことで、赤ちゃんの肌に良いものは自分の肌にも良いはずと考え、試しやすいタオルなどから入り、最終的に自分の直接肌に触れるコスメへと移行する」というお客様のストーリーが浮かび上がります。

中川政七商店では、行動から顧客のライフステージやニーズの変化を深く理解し、それぞれのタイミングに合わせたコミュニケーションを、運用しやすい数のクラスタ単位で取り組んでいます。「伝えるべき情報を整理し正しく伝える」というブランディングの原則を、クラスタを活用することでコストや工数とのバランスを取りながら愚直に実行しています。

例えばECサイトでは、クラスタごとに異なるコンテンツや配置の順番を提供するためにABテストを実施。あるクラスタでAが勝ち、別のクラスタでBが勝つといった場合、それぞれのクラスタに評価が高いコンテンツを出し分けるという形でサイトで表示するコンテンツの最適化を進めています。

メルマガを例に挙げると、中川政七商店のように多品種を扱うSPA(製造小売業)では、個々の商品に合わせた詳細なシナリオメールの作成や運用は現実的ではありませんが、クラスタ単位で切り口を分けることで、ある程度の配信規模を担保しつつ、シナリオの管理コストを大幅に削減できるという利点があります。ROAS(広告費用対効果)も換算しやすくなります。

中田氏は、「UU(ユニークユーザー)単位のデータで見ると、多くの企業で顧客の80%はF1(初回購入)層であり、行動データが少ないためきめ細やかなコミュニケーションは難しい」と語ります。そこで、「クラスタという切り口で見て、例えば10回購入した顧客の傾向から、同じクラスタのF1層に今後どのようなコミュニケーションが必要になるかを推測するアプローチの方が再現性があって現実的でしょう」と続けました。さらにクラスタごとの施策の反応を行動データとしてMONJUに取り込み、分析することで、クラスタの解像度をさらに高めることもできます。

生成AI×クラスタでパフォーマンス向上と工数削減を両立

一方で、多すぎないクラスタ数でも、それぞれに合わせたコンテンツを制作するには依然として多大な工数がかかります。そこで中田氏が着目しているのが生成AIの活用です。

生成AIとクラスタは相性が良く、例えば企業では常に生成AI利用によるプライバシー情報漏洩の懸念が指摘されますが、MONJUのクラスタはユニークユーザー単位の個人情報は持たないため、生成AIに渡しても個人が特定されるリスクはありません。

中田氏は、「パーソナライズや1to1マーケティングは2010年代から語られ、行われてきたものの、完成されたものをまだ私は見たことがない」と語ります。しかし、「積極的に生成AI活用を検証することで、社内リソースでより多彩なコンテンツを制作できる可能性が見えてきた」と述べ、2つのデモを披露しました。

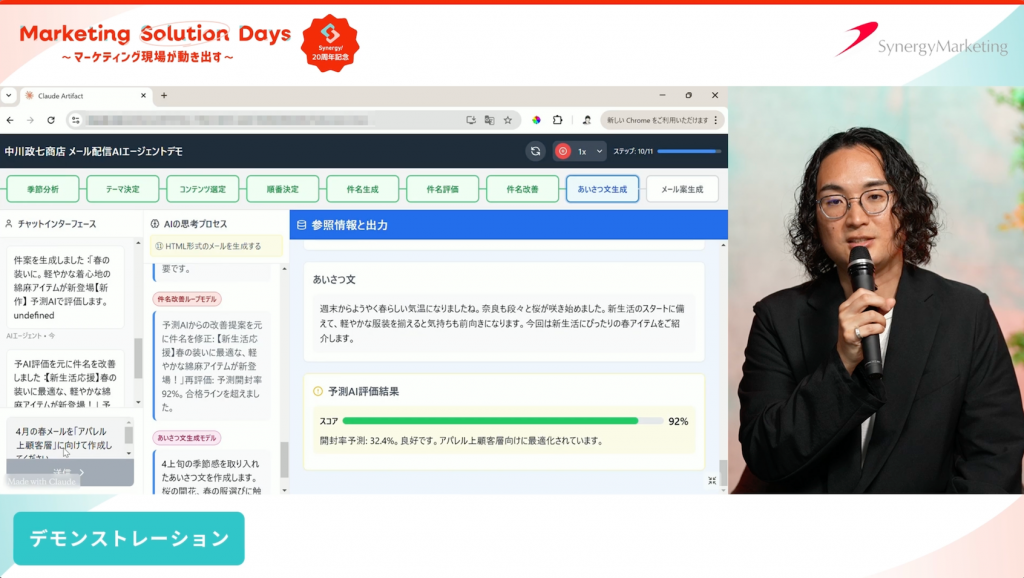

ひとつ目は、クラスタごとのメルマガをAIで作成するデモです。まず、中川政七商店が持つ商品データ、商品に関するコンテンツ、過去の配信コンテンツ、配信実績などを確認しながら、生成AIがメルマガコンテンツを作成。さらに、そのコンテンツを生成AIが作った「各クラスタの人格」がクリックするかどうかを「スコア」として評価するフローが紹介されました。

クラスタごとにコンテンツを出し分けたメルマガの配信テストでは、一括配信と比べてクリック率が120%から150%向上するという成果が得られました。会員数が多いブランドほど、最終的な売上へのインパクトが大きくなることが想像できますね。

さらにここから、クラスタごとに最適なコンテンツレイアウトを生成AIを使って出し分けしたところ、クリック率が約120%向上しました。メールでは多くのお客様がメルマガの冒頭コンテンツを見て開くかどうかを判断するため、レイアウトの最適化が大きなインパクトを持つことを示しています。

ここまでの検証では、パフォーマンスの向上だけはなくメルマガ作成の工数を約50%削減できたとのこと。ほどよい粒度のMONJUのクラスタリングによって、生成AI導入の成果が迅速に発揮されていますね。

一方で、生成AIは(現時点では)万能とは言えないとのこと。メルマガの件名を作成するテストでは、AIが作成した件名と人間が作成した件名の開封率に統計的な優位性は見られなかった上に、中川政七商店の人が作成した件名の方があきらかに「中川政七商店らしさ」が高かったそうです。これは、言語化しづらいブランドのトンマナや世界観は、現時点の生成AIでの再現が難しいことを示唆しており、「AIに骨子を作らせ、人が最終的な『ブランドらしさ』をマネージメントするという、(生成AIとの)分担が効率的だろう」と中田氏は述べました。

生成AIのサポートで進化する未来のCRM

2つ目のデモとして、クラスタの仮想人格を乗せたAIエージェントにサイトを回遊させる実験を披露していただきました。中川政七商店の「食住のクラスタ」と「アパレルのクラスタ」のAIエージェントが、同じランディングページからスタートして、それぞれの関心のある商品ページに辿り着くまでのシミュレーションです。

このデモで、「アパレルのクラスタ」のAIエージェントは麻のTシャツから麻のスリッパのページへと回遊しましたが、実際の購買実績でもアパレルのクラスタのお客様は最初にスリッパを購入する傾向が非常に高いとのことでした。

中川政七商店では、オンライン・オフラインを統合したCRMの中心にMONJUのクラスタリングを置き、Synergy!をはじめとする各種MAを使ったデジタルマーケティング施策はもちろん、商品企画や店舗での接客など、あらゆるコミュニケーションの共有言語としています。

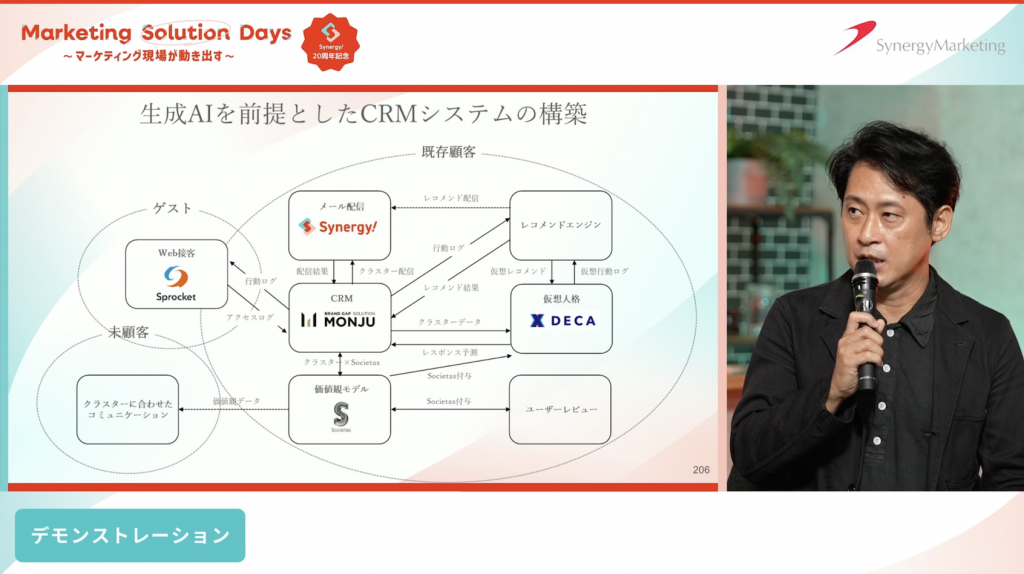

さらには、まだ会員登録していないゲストユーザーに対しても、行動データを見てどのクラスタに近いかを予測し、Web接客によるコンテンツの出し分けを行う取り組みも開始しているとのこと。これにより、登録済みの顧客の行動にしかアプローチできなかった従来のCRMの課題を解決し、より広くパーソナライズされたコミュニケーションを実現できるのではないか、と中田氏は語ります。

「まさにデータ活用から『接心好感』ができつつある。AIのサポートと組み合わせ、お客様に合わせてコミュニケーションを行うことが、近い未来にできるのではないか」と後迫氏は述べました。

しかし、中川政七商店ではすべてを生成AIに任せるべきとは考えていません。人間がブランドの「らしさ」を左右する調整や意思決定のような高度な業務プロセス、創造的な活動に集中できる環境を、生成AIによって実現することを目指しています。

中田氏は、「マーケティングやブランディングの担当者が他業務と兼任しているような中小企業こそが、これまで手を付けられなかった創造的な活動に力を割けるようになることで、生成AIの恩恵を受けられるのでは」と考察し、「AIのサポートによってブランドの担当者が心地よく仕事ができながら、お客様はさらに心地よい体験ができるようになる、このようなサイクルを作っていくことが私のミッションだと考えています」という言葉で締めくくりました。

このセッションとレポートをご覧いただきいて、クラスタ起点でのブランディング・マーケティングにご興味をお持ちいただけた方は、ぜひMONJUにご相談ください。

個別の相談会もセッティングしていただけるとのことです。

本セッションレポートのほかにも、別のセッションに焦点を当てた記事を公開しています。ぜひあわせてご覧ください。

同じ失敗を繰り返さないための「思考」と「デジタルマーケティングの定石」(株式会社WACUL 代表取締役 垣内 勇威 氏)

当社は今後も、お客様の理想実現に向けて、システム導入はもちろんのことさまざまなご支援を続けてまいります。成功事例やノウハウ・知見をお伝えするウェビナーの実施、展示会への出展なども随時行っていますので、ご期待いただけましたら幸いです。

デジタルマーケティングに関するウェビナーや展示会の情報、サービス資料などのお問い合わせはこちら

(制作/編集:経営推進部 ブランドマネジメントチーム)